Las hormigas son animales despiadados. Solemos verlas tan pequeñas y aparentemente inocentes escabulléndose entre nuestros pies que jamás las imaginaríamos como animales feroces. Sin embargo, estos insectos tienen la capacidad de organizar enfrentamientos entre hormigueros enemigos, tomar esclavos e incluso construir sus propias fortalezas para evitar ataques en sus hogares. Es bien sabido que los antiguos chinos eran grandes observadores de la naturaleza, por lo que no es raro que fuesen los primeros en recurrir al control biológico. Concretamente a las hormigas. Si eran capaces de matarse entre ellas, quizás también podrían atacar a las plagas que asolaban algunos de sus cultivos. Probaron a ver si había suerte y vaya si lo consiguieron.

Esto ocurrió en el año 300 antes de Cristo. Desde entonces, el control de plagas ha dado muchas vueltas. Se han tomado muchas decisiones, unas buenas y otras terribles, y todo para descubrir que quizás nos hubiese ido mucho mejor si nos hubiésemos quedado con las ideas de aquellos agricultores chinos.

Hizo falta que llegase una científica llamada Rachel Carson para hacernos ver que el control químico se nos había ido de las manos y que, si seguíamos así, acabaríamos con las plagas, pero también con todo lo que les rodea. Los ecosistemas y nosotros mismos sufriríamos las consecuencias si no se hacía nada para evitarlo. Con ese mensaje, de repente, los humanos empezamos a comprender que quizás deberíamos volver a usar las batallas de insectos para acabar con las plagas que destrozan los cultivos. Nació así, o volvió de entre las cenizas a las que lo condenamos, el control biológico.

Los albores del control biológico

Los primeros registros de control biológico llegaron con los sumerios

La historia del control de plagas es casi tan antigua como la agricultura. Los primeros agricultores ya vieron que había multitud de insectos, parásitos y enfermedades de origen desconocido que arrasaban con sus cultivos. Por aquel entonces los conocimientos científicos del ser humano no iban más allá del arte del ensayo y el error aliñado con unas buenas dosis de observación. Por eso, fueron probando diferentes soluciones hasta dar con las que aparentemente eran mejores opciones contra las plagas. Muchos de esos remedios pasarían al olvido a falta de las dotes de escritura que pudiesen documentar sus técnicas.

Los primeros registros de control biológico llegaron con los sumerios y más tarde con los egipcios. Los primeros utilizaban el azufre para atacar a las plagas que se cebaban con sus cultivos. Era una técnica más o menos efectiva. De hecho, hoy en día muchos pequeños agricultores lo siguen haciendo. En cambio, los egipcios quisieron probar con otras sustancias, como ciertas hierbas y aceites esenciales.

Después llegó el turno de los chinos, que no solo fueron pioneros del control biológico gracias a las hormigas. También dieron valor al uso de la fenología. Esta es una ciencia que estudia los fenómenos biológicos que ocurren de forma periódica y tienen cierta relación con el clima. La observación de estos fenómenos les permitía saber cuál era el mejor momento para sembrar cada cultivo, teniendo en cuenta el clima y el auge de cada plaga.

Pero la técnica no caló con el paso de los siglos…

Pronto se volvió al uso de sustancias químicas. Primero algunas que ya se empleaban con otros objetivos. Por ejemplo, se vio que las infusiones de tabaco ayudaban a combatir algunas plagas de insectos y hongos. Esto se debe a su contenido en nicotina y, por muy listos que nos creamos, los humanos no somos los únicos que nos hemos dado cuenta. De hecho, se sabe que hay gorriones que colocan colillas en sus nidos porque han comprobado que así mantienen a raya algunos parásitos. Desgraciadamente, esto también es peligroso para ellos y, de hecho, es un claro ejemplo de lo lejos que está llegando la mano humana y lo negativa que puede llegar a ser sobre los ecosistemas. Pero ese es otro tema. No nos desviemos.

En el siglo XVII tuvieron un gran auge las infusiones de tabaco, pero también el arsénico. Con esto había lagunillas si tenemos en cuenta que el arsénico es una sustancia que se ha usado ampliamente como veneno a lo largo de la historia. Mataba las plagas, sí, pero también a los insectos polinizadores, otros animales del ecosistema y, si la cosa se ponía fea, hasta los agricultores y consumidores.

Ese doble uso del arsénico duró durante bastante tiempo más. En el siglo XIX se introdujo el verde de París, compuesto por arsénico y sulfato de cobre. Era una sustancia muy polifacética. De hecho se puso muy de moda después de que la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, apareciera en 1864 en la ópera de París con un precioso vestido verde esmeralda. No tardó en saberse que estaba teñido con verde de París, de modo que en poco tiempo todas las personas de la alta sociedad tenían vestidos, sombreros y adornos florales teñidos de ese color. Las cantidades no eran mortales instantáneamente para quienes llevaban estos ropajes. Sobre todo porque no los usaban todos los días. Pero en las fábricas en las que se confeccionaban, los empleados caían como moscas.

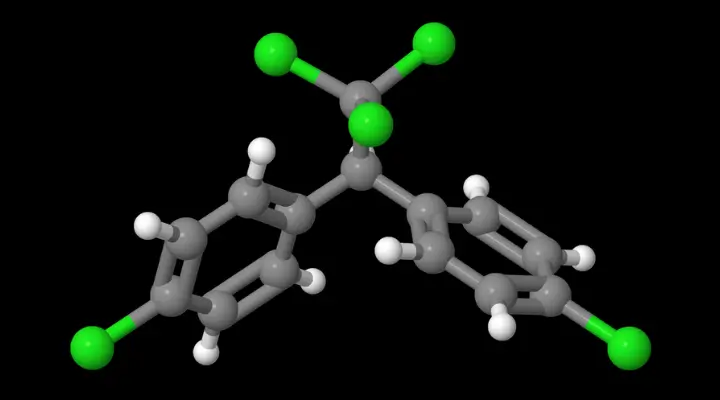

Hicieron falta varias muertes para que se hiciese caso a los científicos que insistían en que el verde de París era peligroso para la salud. Se decidió usarlo solo como insecticida y así continuó durante décadas, pero pronto se concluyó que era peligroso hasta con ese fin. Aquí entra en juego el dicloro difenil tricloroetano, más conocido como DDT. Su uso inicial fue para combatir los insectos causantes de enfermedades durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pronto se vio que también podría usarse para combatir plagas en cultivos de todo tipo.

Parecía que la química había ganado la partida al control biológico, aunque aquí debemos hacer un inciso. Y es que, en realidad, todo es química. Las sustancias que lanzan las hormigas a sus enemigos son sustancias químicas. El veneno de una abeja es química. Nuestros cuerpos están compuestos por átomos que se agrupan para formar moléculas. Todo eso es química. Por lo tanto, aunque se suela hablar de control químico y control biológico, en realidad la química está en todas partes.

Vale, ¿pero qué pasó después?

En 1962, una bióloga estadounidense llamada Rachel Carson publicó un libro que hizo historia: Primavera Silenciosa. Este fue un grito de alarma en el que advertía de los graves peligros que suponían los pesticidas convencionales para el medioambiente. Sobre todo mencionaba daños sobre las aves, pero también en otros componentes de los ecosistemas.

El DDT, a pesar de la fama que tenía por aquel entonces, salió muy mal parado. Ella hizo ver que este insecticida podría afectar a la vida silvestre, la calidad del agua e incluso la salud humana. Quedaban restos del mismo en los alimentos procedentes de los cultivos y, para colmo, muchos insectos se volvían resistentes. Era necesario hacer algo, porque si no el remedio sería muchísimo peor que la enfermedad. Muchos agricultores no la tomaron en serio, pero otros quisieron cambiar su forma de hacer las cosas y, entonces, aquellas hormigas del año 300 antes de Cristo volvieron a la memoria de algunos científicos.

Control biológico: la nueva estrella del rock de los agricultores

En realidad, antes de que Rachel Carson diese la voz de alarma ya había científicos que habían vuelto a aquellas técnicas tradicionales para combatir las plagas. Por ejemplo, en 1888 un entomólogo inglés llamado Charles Valentine Riley aprovechó uno de sus muchos viajes en busca de insectos para llevar una especie de escarabajo australiana llamada Rodolia cardinalis hasta algunos terrenos de California, donde la cochinilla acanalada de los cítricos (Icerya purchasi) estaba arrasando con los cultivos de la zona. Riley había observado que su escarabajo australiano se alimentaba de cochinillas, incluida I. purchasi, por lo que podría ser un buen aliado para el control biológico. Y sin duda lo fue.

Este fue el aliciente que necesitaron otros científicos casi un siglo después para intentar reaccionar a las advertencias de Rachel Carson. Se estudiaron a conciencia las relaciones entre unos artrópodos y otros. Centrándose en los insectos y los ácaros causantes de plagas, buscaron cuáles son los depredadores, patógenos y parásitos que los enferman y acaban con ellos y establecieron métodos para hacer los cultivos confortables para su proliferación. Pronto vieron que no necesitaban sintetizar nuevos compuestos en los laboratorios, bastaba con mirar a la naturaleza.

Los insectos y ácaros que causaban las plagas eran capaces de volverse resistentes a insecticidas como el DDT. Lo hacían de un modo diferente a como lo hacen hoy en día las bacterias con los antibióticos. Aquellos insectos que por una mutación aleatoria eran capaces de evadir los mecanismos químicos de los insecticidas lograban sobrevivir. Esos pocos se reproducían, de manera que buena parte de su descendencia también sería resistente. Así, con cada ciclo, había cada vez más insectos a los que los plaguicidas no les hacían ni cosquillas. En cambio, no hay insecto mutante que sea capaz de sobrevivir a un depredador, como no hay ratones capaces de mutar para sobrevivir a las garras de un gato. El experto en control biológico Jan Van Der Blom hacía justamente esa comparación en una entrevista reciente para el Grupo Cajamar. Con el control biológico se ataca a las plagas igual que cuando se usan gatos para combatir las plagas de ratones.

Por eso, efectivamente, el control biológico se convirtió en esa estrella del rock que todos idolatran. 2.000 años después hemos comprendido que, si queremos salvar al planeta, a veces debemos intervenir lo mínimo posible.