Índice del artículo:

Los invernaderos han avanzado muchísimo desde que comenzaron a utilizarse. Quedan ya muy lejos aquellas primeras construcciones de cañas y plástico. Por no contar sus precursores. Los mismísimos romanos ya utilizaban estructuras muy similares a los invernaderos. Se han mejorado los materiales, la arquitectura y otras muchas cualidades. Se espera que en un futuro las tecnologías empleadas puedan mejorar aún más. Pero, sin duda, todo nace del uso cada vez más avanzado de los conocidos como invernaderos solares.

Este término suele utilizarse para hacer referencia a dos tipos de invernadero:

- Por un lado los invernaderos fotovoltaicos. En ellos, se aprovecha esa luz solar que llega hasta el invernadero para, con ayuda de placas fotovoltaicas, obtener la energía necesaria para abastecer los automatismos del invernadero

- Por otro lado, se conoce como invernadero solar aquellos en los que la energía procedente del Sol no se procesa en placas fotovoltaicas, pues son las propias plantas las que la obtienen a través de la fotosíntesis.

El 96 % de la energía en un invernadero solar proviene únicamente del sol

Estos últimos, el invernadero solar, es un básico tanto en Almería como en Granada. Esa es precisamente la clave del éxito de este tipo de agricultura en el sudeste español. De hecho, se calcula que el 96 % de la energía en estos invernaderos procede únicamente del Sol, de modo que no es necesario recurrir a otras fuentes de energía y mucho menos a combustibles fósiles, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva para el medioambiente.

¿Qué tienen los invernaderos solares que no tengan otros?

Si nos centramos en los invernaderos solares en los que la energía se obtiene de la fotosíntesis de las plantas, se diferencian de otros sistemas de invernadero clásico en que exprimen el Sol en todo su esplendor. La cubierta de plástico no permite solo que pase el rango adecuado de radiaciones para que las plantas obtengan energía, también se aprovecha para iluminarlas y calentarlas. En el invernadero tradicional se utilizan estufas y lámparas que requieren del uso de combustibles fósiles para ponerlas en funcionamiento. Con los invernaderos solares no es necesario.

¿Y cómo se consigue todo esto?

La clave del buen funcionamiento de los invernaderos solares es el plástico. En los invernaderos tradicionales valía cualquier trozo de plástico. Sin embargo, hoy en día los plásticos que se usan son el resultado de un largo proceso de investigación. Lo principal es que tengan varias capas, con distintos aditivos que les confieren propiedades muy específicas.

Por ejemplo, la capa exterior, la primera que se topa con las radiaciones solares, cuenta con un filtro que impide el paso de la luz ultravioleta. Esto es así porque no es necesaria para las plantas, pero sí para muchos insectos formadores de plagas que la necesitan para poder ver. Además, la radiación ultravioleta puede dañar los sistemas de riego y otros dispositivos en el interior del invernadero. Si esta capa funciona bien, los agricultores en el interior del invernadero también se protegen de posibles melanomas en el futuro. Son todo ventajas.

En cuanto a las capas más internas del plástico de los invernaderos solares, su función es evitar que por la noche se pierda el calor que se acumula en el suelo durante el día, al ser un plástico de doble capa, se favorece el aislamiento térmico. También tienen componentes que evitan la proliferación de hongos por exceso de humedad.

Entonces, ¿los plásticos no son tan malos?

Es una realidad que vivimos en un mundo en el que la contaminación por plásticos se ha convertido en un problema muy serio. Por eso, los invernaderos solares suelen estar muy demonizados por la gran cantidad de plástico que se usa para su construcción. Más aún si se tiene en cuenta que las cubiertas de plástico se suelen renovar cada 3 años para mantener su eficacia.

Sin embargo, se calcula que de las 32.000 toneladas de plástico generadas en los invernaderos solares de Almería y Granada, el 95 % se recicla. Aunque eso hace referencia a las cubiertas. También se utilizan plásticos para la solarización, con la que se desinfecta el terreno, el acolchado o la fabricación de mantas térmicas con las que se protegen algunos cultivos del frío. De todos esos, se recicla aproximadamente el 90 %.

Lógicamente el objetivo es llegar al 100 %, pero ya hay un porcentaje de reciclado mucho mayor que en otras industrias

Otra vuelta de tuerca

En zonas como la provincia de Almería, los lugares suficientemente soleados para colocar instalaciones fotovoltaicas pueden estar ya ocupados por invernaderos. Estos llegaron antes, por lo que se construyeron en las zonas a las que accede una mayor cantidad de radiación solar. Ahora bien, ¿y si metiésemos dos caras en una misma capucha? (En esta web no nos gusta matar pájaros, ni de un tiro ni de ninguna forma).

Fue de esta idea de la que nacieron los invernaderos fotovoltaicos que a veces se confunden con los invernaderos solares. La infraestructura más básica ya estaba construida con los invernaderos, solo faltaba instalar los elementos necesarios para derivar la radiación que no estén utilizando las plantas a una serie de celdas fotovoltaicas capaces de obtener electricidad. Y para ello se decidió que había que usar unos filtros de color magenta.

La cosa va de colores

El invernadero solar funciona a través de sistemas fotovoltaicos selectivos de longitud de onda (WSPV). Su techo es transparente, pero está cubierto de un tinte luminiscente magenta. Este absorbe específicamente las longitudes de onda azules y verdes. ¿Pero qué quiere decir eso?

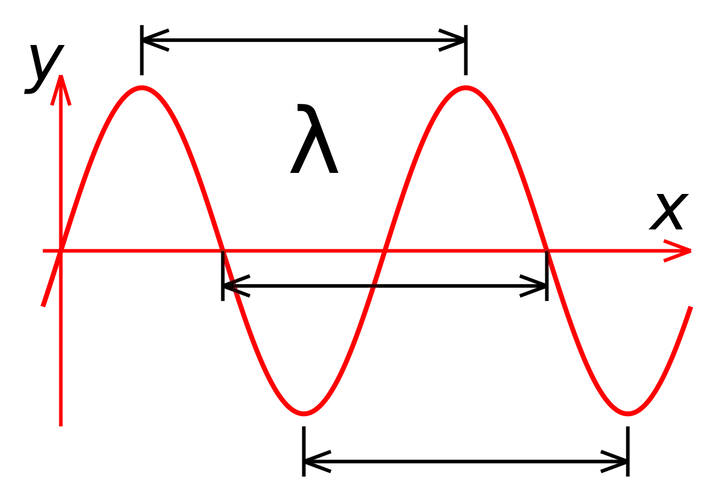

Para responder a esto debemos tener en cuenta que la luz es una onda electromagnética. También necesitamos conocerlo para entender cómo se filtra la radiación ultravioleta en los invernaderos solares.

Si visualizamos una onda como una montaña que sube y baja de forma periódica, el espacio que hay entre el inicio de la subida de una montaña y el final de su bajada o entre dos picos consecutivos es la longitud de onda. Por otro lado, debemos saber que la luz solar está dispuesta por ondas de distintas longitudes y distintos niveles de energía. Las longitudes de onda cortas son más energéticas que las de onda larga.

El conjunto de todas esas radiaciones es lo que se conoce como espectro electromagnético. Según cuál sea su longitud de onda, esas radiaciones serán de un tipo u otro. Pero no todas esas longitudes son visibles por el ojo humano. Nosotros solo podemos ver ondas con longitudes entre los 400 y los 700 nanómetros. Aquí dentro hay distintos colores. Por ejemplo, a 400 nanómetros la luz es violeta y se va calentando hasta llegar a la luz roja a los 700 nanómetros .

Cabe decir que el color de la luz que vemos depende de las longitudes de onda que absorban o reflejen las distintas superficies. Por ejemplo, una superficie de color negro las absorbe todas. Por eso nos asamos cuando nos vestimos de ese color. En cambio, algo blanco refleja todas las radiaciones del Sol. Por eso es el color del que se pintan las casas de los pueblos soleados. En el caso del magenta, tiene la capacidad de absorber la luz verde, sobre todo, pero también parte de la azul. En definitiva, absorbe las radiaciones de onda corta. Sí, efectivamente: las más energéticas.

Al absorberlas se pasan a unas tiras fotovoltaicas en las que se aprovecha toda esa energía para obtener electricidad, que se puede usar, por ejemplo, para el funcionamiento de sensores o sistemas de riego. Así, es posible disponer de un invernadero que se autoabastece sin necesidad de consumir combustibles fósiles. La huella de carbono, por lo tanto, disminuye drásticamente.

¿Le molesta el magenta a las plantas del invernadero solar?

En honor a la verdad, el tinte magenta no es obligatorio para construir un invernadero solar. Se puede dejar pasar toda la radiación, sin filtrar por longitud de onda. Pero, lógicamente, es mejor filtrar, ya que se garantiza que las células fotovoltaicas reciben las ondas más energéticas.

El problema es que cuando se empezó a usar esta técnica se temió que pudiese ser peligrosa para las plantas en el interior del invernadero. Por eso, en el año 2017 un equipo de científicos de la Universidad de California en Santa Cruz llevó a cabo un estudio para comprobarlo.

En este se utilizaron invernaderos convencionales o con tinte magenta para cultivar plantas que incluían tomates, pepinos, limones, limas, pimientos, fresas y albahaca. Se monitorizó tanto la eficiencia de la fotosíntesis, en la que las plantas emplean la energía de la radiación solar, como la producción de frutos. En contra de todos los temores anteriores, el 80 % de las plantas no se vieron afectadas por el color magenta, mientras que el 20 % restante sí que se vieron afectadas, pero para bien.

Además, por si todo eso no fuese suficiente, las plantas de tomates que se cultivaron en un invernadero solar magenta necesitaban un 5 % menos de agua. Son todo ventajas.

Vale, no es malo para las plantas, ¿pero vale la pena todo el esfuerzo?

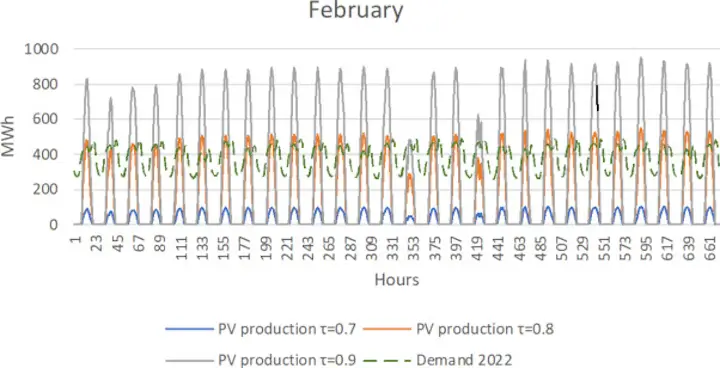

Podemos preguntarnos si vale la pena todo el despliegue de convertir un invernadero convencional en un invernadero solar. ¿Realmente se obtiene suficiente energía? Esta pregunta se la hizo en 2023 un equipo de científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que llevaron a cabo un estudio para comprobarlo.

Este constaba de varias partes. En primer lugar, se diseñó un protocolo mediante sistemas de información cartográfica para detectar todos los invernaderos ubicados en la zona de estudio. Después, se estimó cuántas de esas áreas podrían estar cubiertas por paneles solares fotovoltaicos sin disminuir la producción de cultivos. Esto es importante, ya que los paneles fotovoltaicos crean cierta sombra, que puede afectar al rendimiento de los cultivos. Se deben colocar las justas y necesarias. Por otro lado, desarrollaron ecuaciones para calcular la relación de cobertura fotovoltaica óptima para diferentes tipos de plantas bajo diferentes condiciones solares. Finalmente, se evaluaron tanto la potencia fotovoltaica obtenida como la producción agrícola en cada invernadero.

De este modo se vio que con el uso de invernaderos fotovoltaicos en una región como las Islas Canarias se podría llegar a cubrir hasta el 30 % de la demanda anual de electricidad. Todo eso sin afectar a la producción de los cultivos.

Por lo tanto, la respuesta es que, con la ciencia actual en la mano, sí que vale mucho la pena el uso del invernadero solar. Además, está prácticamente en pañales, por lo que está claro que le quedan muchas nuevas noticias por darnos. ¿Y cuál es un sitio perfecto para implantar este sistema?

Almería, tierra de cine… y de invernaderos solares

Almería es muy conocida por sus invernaderos, pero también por su energía solar. De hecho, en esta provincia se encuentra la Plataforma Solar perteneciente al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Como bien explican en su página web, «es el mayor centro de investigación, desarrollo y ensayos de Europa dedicado a las tecnologías solares de concentración».

Por otro lado, según datos de la Junta de Andalucía, en 2020 había en Almería 32.554 hectáreas de terreno cubiertas por invernaderos. Está claro que tenemos el lugar idóneo para la fabricación de invernaderos fotovoltaicos. Los invernaderos solares han sido claves en el desarrollo de la agricultura almeriense y los fotovoltaicos pueden ser una vuelta de tuerca interesante.