Índice del artículo:

Pensamos que las figuras retóricas son solo cosa de la literatura, pero a veces podemos encontrar algunas en relación a temáticas científicas, casi sin darnos cuenta. Últimamente, se ha puesto de moda hablar sobre la biotecnología moderna. Parece un epíteto al más puro estilo de la noche oscura de San Juan de la Cruz o los pajaritos piadores de Rosalía de Castro. Sin embargo, si bien está claro que la noche siempre es oscura y que los pájaros pían por naturaleza, la biotecnología no es moderna por definición. Habrá otras figuras retóricas en la ciencia, pero no justamente esa.

Y es que es cierto que concebimos la biotecnología como algo moderno, con mucho que ofrecer, pero en realidad esta es una ciencia que se ha puesto en práctica durante miles de años. Aquellos primeros humanos que cruzaron distintas variedades de plantas para obtener una característica deseada o los que extraían el zumo de la uva y lo guardaban a la espera de que se transformase en vino ya estaban practicando la biotecnología. La única diferencia entre ellos y un científico de bata blanca, que hoy en día modifica los genes de un tomate para que resista mejor al frío, es que el científico sabe lo que está haciendo. Nuestros antepasados lo intuían.

La biotecnología se define como el uso y manejo de seres vivos para obtener productos o servicios útiles para el ser humano

La biotecnología se define como el uso y manejo de seres vivos para obtener productos o servicios útiles para el ser humano. El vino o los cruces de plantas ya eran biotecnología. Por lo tanto, la biotecnología moderna se puede definir como un uso o manejo consciente de esos seres vivos. Aquella primera biotecnología era y sigue siendo útil, pero con la biotecnología moderna se abre ante nosotros un abanico de posibilidades cada vez más amplio. La biotecnología es el pasado, pero también el presente y, sobre todo, el futuro. Ahora bien, ¿cuáles son todas esas aplicaciones que están por llegar? ¿Se sabe ya algo sobre ellas? Vamos a conocer algunas. Pero, como con toda buena historia, para hacerlo correctamente antes debemos empezar por sus inicios.

Hace mucho mucho tiempo…

Se considera que la biotecnología nació entre los años 10000 y 5000 antes de Cristo, cuando los egipcios y la civilización del valle del Indo comenzaron a domesticar las plantas y los animales para obtener mejoras concretas. Los remedios herbales y el uso de microorganismos para la obtención de alimentos como el vino, la cerveza o el queso también se consideran parte de esa biotecnología antigua.

Aquellos procesos eran el resultado de muchas maniobras de prueba y error. Quienes cocinaban el queso no sabían que había bacterias que intervenían en el proceso y los curanderos que utilizaban remedios herbales no sabían qué compuesto de la planta estaba aliviando esos síntomas concretos. Simplemente, a base de probar esa y otras hierbas, habían dado con la adecuada. Aun así, eso se considera biotecnología.

Después de esa biotecnología antigua se suele hablar de biotecnología clásica para hacer referencia a la que se llevaba a cabo cuando los procesos de fermentación y obtención de medicamentos se llevaron a escala industrial. Ya había un mayor conocimiento de esos procesos y, con él, se podían exprimir mucho mejor sus aplicaciones. Esto ocurrió entre mediados del siglo XIX y la década de 1970. La biotecnología ya no era una gran desconocida. Sin embargo, hubo un hito importantísimo en la historia de la ciencia que dio lugar a que poco a poco se desarrollase la biotecnología moderna que conocemos hoy. Esa que puede mejorar nuestros cultivos, descontaminar un río o salvarnos la vida.

La era de la biotecnología moderna

Aunque no hay una definición por consenso, la mayoría de expertos consideran que la biotecnología moderna nació a la par que la ingeniería genética. Pero, antes de eso, fue necesario otro gran paso: el descubrimiento de la estructura del ADN., en la década de 1950. Este hallazgo y todos los posteriores en materia de genética llevaron a que en las siguientes décadas surgiera lo que hoy conocemos como ingeniería genética. Se descubrieron procedimientos mediante los cuáles se pueden editar los genes de un organismo vivo. Ya no era necesario hacer cruzamientos y esperar durante generaciones para que, de forma natural, se obtuviesen unas características concretas. Bastaría con quitar y poner genes, como si se tratase de las piezas de un Lego.

Los primeros en poner estas técnicas en práctica fueron Stanley Cohen y Herbert Boyer. En 1973, estos dos científicos recombinaron por primera vez el material genético de un organismo vivo. Esto significa que unieron artificialmente fragmentos de ADN que no se encuentran juntos en la naturaleza. Es la técnica que sirvió como germen para la transferencia de genes de unas especies a otras. El organismo resultante se conocía como transgénico. Actualmente muchos de esos transgénicos están en nuestra cesta de la compra.

El siguiente gran hito de la biotecnología moderna fue, posiblemente, el nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Con ella se puso sobre la mesa el potencial de esta ciencia que, a pesar de estar prácticamente en pañales, se mostraba abrumadoramente prometedora.

Y entonces llegó CRISPR

La biotecnología moderna ha seguido creciendo, alcanzando un punto álgido con el desarrollo de la herramienta CRISPR-Cas9. Esta abre la puerta a un sinfín de aplicaciones, pues nos permite modificar los genes con una facilidad aún mayor que las técnicas anteriores de ingeniería genética. Tradicionalmente buena parte de la edición genética se realizaba por recombinación homóloga. Para que esta se pueda llevar a cabo es necesario que los dos fragmentos de ADN que intercambian información tengan una parte de su secuencia que sea idéntica.

Podemos imaginarlo como las piezas de un puzle. Si tenemos dos hileras de piezas distintas, pero con una en medio que sí es igual, las hileras se pueden cortar por ese punto e intercambiar el fragmento posterior. Con CRISPR no es necesario nada de eso. A grandes rasgos se suele definir como un corta-pega molecular, porque viene siendo algo así. Cortas lo que no te interesa y pegas algo útil en su lugar.

La herramienta clave de la biotecnología moderna que nació en la sal de Santa Pola

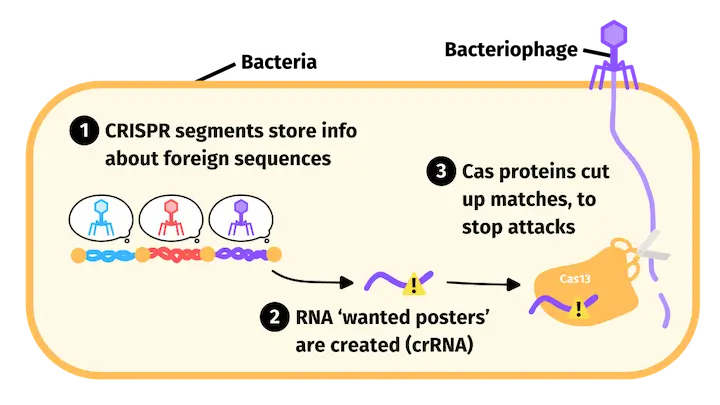

La técnica de edición genética CRISPR-Cas9 nació a partir de un mecanismo de defensa microbiano descubierto en los 90 por el español Francis Mojica. Él y su equipo estaban analizando unas secuencias repetidas de ADN halladas en varios microorganismos distintos en años anteriores. Concretamente ellos se centraron en las arqueas de las salinas de Santa Pola, en Alicante. Estos son unos microorganismos muy parecidos a las bacterias que, en este caso, resistían muy bien las condiciones de alta salinidad. Pero esas secuencias repetidas de su ADN no tenían nada que ver con la salinidad. Se dieron cuenta de que, en realidad, era un mecanismo de defensa contra los virus bacteriófagos que actuaba de un modo parecido a una vacuna.

El mecanismo consta de varios pasos. Las bacterias tienen proteínas que son capaces de detectar ADN o ARN exógeno. Es decir, material genético que no pertenece a ellas, como el de los virus que las infectan. Cuando eso ocurre, esa secuencia se corta con otras proteínas que actúan como una especie de tijeras y, después, se inserta en las secuencias CRISPR. Ahí queda como una especie de muestra. Si el virus vuelve a la carga en un futuro, rápidamente se detecta que el material genético es el mismo que quedó dentro de las secuencias CRISPR, por lo que rápidamente se corta para que no se inserte en el ADN bacteriano y no pueda producir la infección.

Este es un mecanismo de defensa, sí. Sin embargo, unos años después, dos científicas llamadas Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier descubrieron cómo aprovechar tanto las secuencias CRISPR como una de esas proteínas de detección y corte, llamada Cas9, para cortar genes que no nos interesan del ADN. Si el fragmento forma parte de una mutación que ha producido una enfermedad, se puede sustituir por el ADN con la secuencia correcta. Si es una adición de ADN, simplemente se elimina, sin añadir nada nuevo. Y, finalmente, si interesa otra secuencia de ADN que confiera otras características de interés, se puede pegar en su lugar.

Gracias a CRISPR-Cas9 se han conseguido todo tipo de aplicaciones interesantes, desde champiñones que no se oxidan hasta ensayos para el tratamiento de enfermedades como la progeria, la fibrosis quística o el síndrome de Angelman. Todo esto, lógicamente, se debe manejar con cautela. Lo relativo a la salud humana debe pasar por muchos ensayos clínicos y aún no se ha llevado nada a la práctica. Pero los champiñones y otras aplicaciones en agricultura sí que están a la orden del día.

Los colores de la biotecnología moderna

Hemos visto solo una pequeña muestra de todo lo que nos puede ofrecer la biotecnología moderna. Sus aplicaciones son casi infinitas. Tanto, que con los años se ha visto la necesidad de ordenarla por colores.

Así, según para qué se use la biotecnología, responde a un color u otro. Las más habituales son:

- La biotecnología roja, relacionada con la medicina

- La blanca, para procesos industriales

- La verde, utilizada en agricultura

- O la azul, que se asocia con los océanos

Tampoco nos puede faltar la biotecnología moderna de los alimentos, de color amarillo, o la gris, que se enfoca en aplicaciones para el cuidado del medioambiente. Eso incluye, por ejemplo, la limpieza de aguas contaminadas mediante bacterias que se alimentan de metales pesados.

Además de todo esto, en los últimos añadidos se han añadido otras muy novedosas, como la dorada, que hace referencia a la bioinformática, la rosada, que se refiere a las patentes y la bioseguridad, la morada, enfocada en un marco jurídico institucional, la negra, que se relaciona con el bioterrorismo, y la naranja, con la que se enmarcan todas las tareas de divulgación científica.

Todas estas ramas conforman esa biotecnología moderna que, aun siendo las más avanzada, posiblemente no habría llegado a existir sin la curiosidad de aquellos humanos que la pusieron en práctica de forma involuntaria hace miles de años.